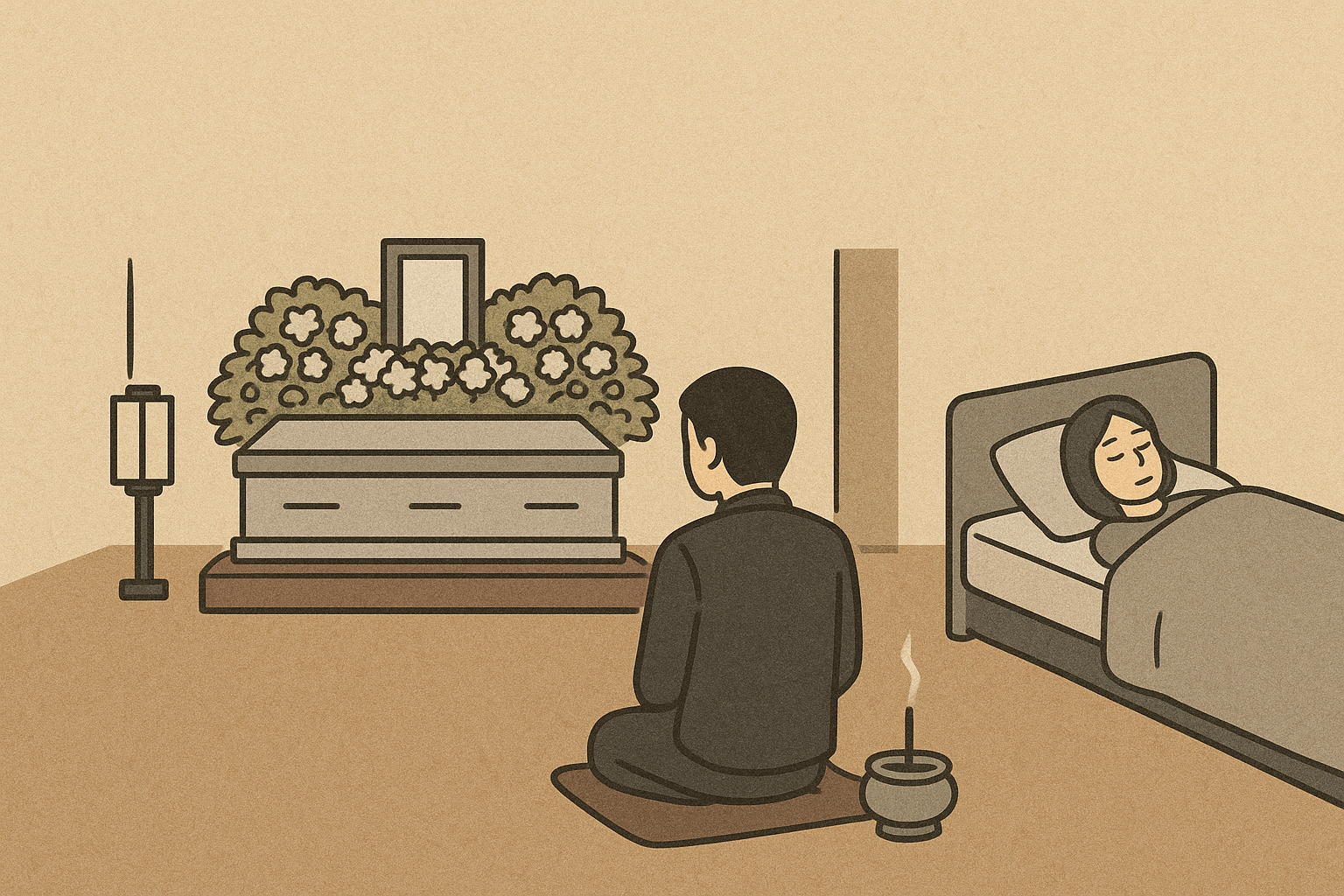

かつては当たり前のようにあった“お通夜と告別式の間の宿泊”。

ただ、これは正確には「宿泊」ではなく「付き添い」と呼ぶのが正しいのをご存知でしょうか。

というのも、セレモニーホールの多くはホテル業の許可を持っていません。あくまで葬儀式場なので、厳密には「泊まる」ことはできず、「付き添い」として夜を過ごす、という位置づけになります。

では、なぜそもそもお通夜と告別式の間に“泊まる”必要があったのでしょう。

その理由はシンプルで、「お線香の火を絶やさないため」です。

昔は「線香の番」が親戚の役目だった

私が入社した15年前でも「最近は泊まる人いなくなったね」と言われていました。つまり、その時点で既に“昔の話”だったわけです。

田舎から呼ばれた若い親戚が「お前が線香の番をするんだ」と任され、一晩中故人のそばにいた――そんな光景は、確かに以前は普通にあったそうです。

ところが今は事情が変わりました。

市営斎場や民間ホールのほとんどでは、防火上の理由から夜9時や10時を過ぎると線香やろうそくなどの“火”はすべて使用禁止。

そもそも「火の番をする必要がない」わけです。

泊まらない時代の背景

ここ数年で拍車をかけたのは、やはりコロナ禍でした。

県をまたいだ移動を控える流れもあり、故人の兄弟や親戚が集まらない小規模な葬儀が増加。付き添い役を担う人自体がいなくなってしまったのです。

昔の市営斎場といえば泊まれはしたけれど、快適さはほとんどなくセキュリティ面も心許ない環境でした。

その反動で、民間のセレモニーホールは“ホテルや旅館のように泊まれる快適さ”をアピールして差別化を図ってきました。

しかし――泊まる人がいない今、その設備はオーバースペックなのかもしれません。

宿泊文化が消えたこれから

お通夜と告別式の間に故人と一晩を過ごす「付き添い」は、徐々に日本の葬儀文化から姿を消しつつあります。

「なぜ泊まらなくなったのか」を振り返ると、防火、コロナ、小規模化、そして時代の流れと、いくつもの要因が重なっているのが見えてきます。

線香の火を絶やさないために夜通し起きていた“番人”。

今ではその存在自体が、少し懐かしい話になりつつあるのです。

コメント